|

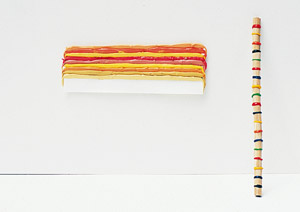

Sans titre 1978/81

Feuilles de papier, peintures acryliques de couleur,

bâton, ech. 1/20 |

Les adorateurs du soleil

Imaginez les rues de cette cité d’altitude entièrement vouée au soleil. Non pas que le soleil y brille du matin au soir, mais, à l’inverse, parce que dans ce pays les jours où le soleil paraît, et demeure assez longtemps, sont plus que rares.

Le dieu aux sept couleurs, fils de la lumière primordiale, ne consent à se montrer qu’entre deux orages, sous la forme de cet immense arc-en-ciel irisé — les espagnols disent arco iris — qui s’érige au sein de la grisaille, comme s’il prenait assise sur une éruption froide et vaporeuse.

Ce dieu coléreux ne s’autorise un apaisement éphémère, marqué par sa fugace apparition, qu’après une scène tempétueuse où, allié aux dieux du vent et de la pluie — celui que les mexicains appellent Tlaloc, si gourmand des ongles des jeunes enfants — il arrache toits et arbres pour punir les fautes réellement commises par les nahuiens — c’est le nom de ce peuple — ou inventées par eux-mêmes,

épouvantablement soumis, pour justifier la colère de leur divin persécuteur.

Oui, ici la lumière du soleil est si rare, qu’elle devient synonyme de miracle divin. Aussi, le moindre objet, le plus quotidiens des outils, doit-il rappeler, par sa couleur ou par sa forme, l’astre fugace.

Le long des rues, appuyées aux façades grises, de hautes bandes et des demi-lunes d’arc-en-ciel, faites d’une matière élastique courante dans cette contrée, tentent de dissiper de leur éclat la brume qui sempiternellement stagne dans les rues.

Quant aux guerriers nahuiens, qui ne se livrent qu’à des combats verbaux, ils s’abritent derrière des boucliers de papier multicolores censés éclairer leur esprit aussi violemment que lorsque le dieu frappe, à certaines heures, l’été, les ravins désertiques.

Chaque matin, à la petite aube, les prêtres montent, suivis en procession par le peuple, en haut de la ville bâtie au sommet d’une montagne. Parvenus sur une vaste terrasse, ronde comme la giration des astres, ils défilent lentement dans le sens de l’ombre rarissime des gnomons, élevant vers le ciel de lourds bâtons cerclés de couleurs qu’on appelle ici des bâtons de soleil.

Au-dessus de la foule, les nuages gris noir tourbillonnent vertigineusement, traversés d’éclairs, mais il arrive qu’ils se dissipent brusquement, pour le plus grand profit de la crédibilité des prêtres, et le soleil, rouge d’abord, apparaît en majesté à l’orient. Alors le peuple, arrachant ses vêtements, se prosterne, nu, face contre terre, s’exposant à la lumière jusqu’à ce que les nuages la masquent, et qu’ils sentent sur leur dos le frôlement froid de la chauvesouris de la mort.

Car, pour eux, la chauve-souris est à la fois l’âme et la mort, cette âme que celui qui s’éteint libère, par la

bouche, au crépuscule — c’est toujours au crépuscule que l’on meurt ici — au moment du dernier râle.

Ainsi vivent les nahuiens, d’aube en aube, dans l’attente du jour, le dernier, sans jugement, où l’astre, par pur caprice, les réduira en cendres.

René Pons |

|

|

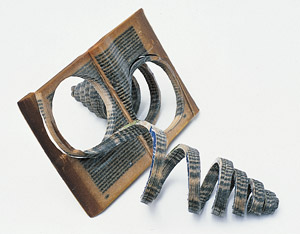

Sans titre 1994/97

Livre de poche découpé, liant acrylique

incolore, ech. 1/1 |

Bis repetita

Les livres, devant lui, s’ouvrent comme un visage. Ou, si l’on préfère, un mirage. En réalité, les livres sont des mangeurs d’yeux, qu’ils mâchent, déglutissent, digèrent, excrètent quelquefois, d’une façon étrange, tantôt vers l’extérieur, tantôt vers l’intérieur, comme un pantin à ressort hors de sa boîte.

Les livres sont des crabes qui se déplacent de côté, ou aussi à reculons comme les écrevisses. Bizarre ménagerie.

Leurs cris ultrasoniques vrillent l’âme sans qu’on s’en aperçoive.

Discrets, ils s’ouvrent sans bruit mais ne perdent rien du spectacle. Ces faces, penchées sur eux, ils les dévorent des yeux – car ils ont des yeux — sans qu’elles s’en doutent.

Ils en connaissent les moindres détails : les loupes, la couperose, les bouffissures, les cernes, les rides, les boutons, les maquillages etc.

Parfois, ils poussent le vice jusqu’à coller leurs pages et ainsi à garder, en se moquant, leur secret. Capricieux en diable les livres, même s’ils admettent de rester ranger, au garde à vous, sur les étagères, mais, comme disait Héraclite : « Méfiez-vous de l’eau qui dort ! ».

Et c’est vrai. Les livres changent en même temps que nous.

Ils vieillissent, se rident, jaunissent, et leur texte lui-même subit une métamorphose. Si bien que, malgré les apparences, ceux qui prétendent relire un livre lisent en réalité un livre entièrement nouveau, justifiant l’adage qu’un vieux bibliothécaire ne se lassait pas de répéter :

«On ne se baigne jamais deux fois dans le même livre ».

René Pons |

|

|

Sans titre 1997

Installation

Mobilier Ikea, livres de poche

aux tranches

colorées, ech 1/1 |

Volumes

Que sont ces cubes colorés posés sur une chaise ou alignés par degrés descendant, de la gauche vers la droite, sur une étagère dont l’ombre est peut-être l’entrée dans un autre monde situé par-delà les portes de corne et d’ivoire du rêve ?

Ces cubes sont formés de livres qui nous tournent le dos, à l’inverse de la coutume, comme s’ils refusaient de nous livrer tout de go leur identité. Peut-être sont-ils un monument dressé par l’artiste à l’anonymat, à l’effacement, dans un temps où, plus que jamais, les écrivains sont plus attentifs à leur visage qu’à leur texte ?

À moins qu’ils ne soient une manière d’autel à la diversité, à la fusion des genres — couleur, volume et écriture — un hommage rendu à un objet devenu pure marchandise et qui, ici, de se coucher, tourné vers le mur, comme s’il dormait, sollicite notre patience, notre respect de sa fatigue et retrouve ainsi sa dignité ?

Quel poids semblent peser ces piles devenues des blocs qu’on n’ose pas désagréger en tirant un volume. Elles sont comme une coupe révélant les strates colorées d’un savoir — à moins qu’il ne s’agisse d’un bavardage — dont on ignore complètement ce qu’il est et qui nous impressionne bien plus que si nous pouvions le situer.

René Pons |

|

|

Sans titre 1997/98

Cartes gravées sur plexiglas, livres de poche

découpés enchassés, 300 x 200 cm, ech. 1/1

Commande 1% collège Jacques Prévert, Marseille.

Entrée droite du hall, choix arbitraire sur un

parcours intérieur/extérieur de 10 oeuvres. |

Atlantide

L’Atlantide est-elle ce continent englouti avec ses palais, ses prodigieuses bibliothèques, auprès desquelles l’Alexandrine n’est rien, ses déesses, ses dieux et ses moeurs qui fleurent le stupre, ou bien n’est-elle que cette île aux contours variables, faite de tous les livres jamais écrits ou de tous les livres écrits mais qui jamais ne vinrent au jour et s’engloutirent dans l’oubli et la flamme de bûchers intimes ?

Quel est ce mur de mots écrasés ? De quel cataclysme murmurant vient-il, dressé là comme un mur des lamentations contre lequel des hordes d’esclaves à la langue coupée frappent leur front ?

René Pons |

|

|

|